【学术争鸣】 君子配资

青海扎陵湖北岸的“昆仑石刻”,亦被称为“尕日唐石刻”(王子今《昆仑河源方向的“昔人所刻篆文”》,《光明日报》2025年7月4日第8版)或“扎陵湖石刻”(叶舒宪《四重证据法求证昆仑神话历史》,《光明日报》2025年7月9日第8版),自仝涛先生公布其发现以来,引发了广泛关注和热烈讨论。将石刻的性质及其文字内容与《史记·秦始皇本纪》进行对读,笔者认为以下两点联系或许值得关注。

其一,“金石刻尽始皇帝所为也”。《秦始皇本纪》中提到:“二世东行郡县,李斯从,到碣石并海南至会稽,而尽刻始皇所立刻石,石旁著大臣从者名,以彰先帝成功盛德焉。皇帝曰:‘金石刻尽始皇帝所为也。’”(《史记·秦始皇本纪》,中华书局1982年,第267页)。根据《秦始皇本纪》的记载,从公元前219年至公元前210年,秦始皇历次东巡,无论是在名山之巅还是东海之滨,他多次命扈从群臣刻石以颂扬秦德。《史记》中记载了七次这样的纪功刻石活动。刘绍刚先生在《再说“昆仑刻石”》(《中国文化研究》2025年秋之卷)中指出,“昆仑刻石”属于摩崖类石刻,与秦始皇的纪功刻石并不属于同一类别。当然,秦代存在摩崖石刻是有可能的。关于这一点,刘绍刚先生文中提到的金其桢《秦始皇刻石探疑》(《北京大学学报》2001年第6期)已有较为详细的讨论,此处便不再重复。

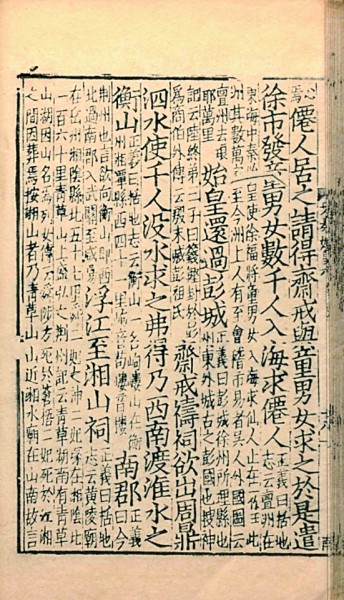

《史记·秦始皇本纪》书影君子配资

秦地一直有刻石纪事的传统,例如石鼓文、诅楚文以及所谓的华山勒石、白沙邮石刻等,这些石刻都带有礼仪的背景,是对重要时刻的铭记(程章灿《传统、礼仪与文本——秦始皇东巡刻石的文化史意义》,《文学遗产》2014年第2期)。从这一角度来看,“昆仑石刻”记述受皇帝命采药昆仑,与秦地刻石传统是大致相符的。然而,需要进一步讨论的是二世所说的“金石刻尽始皇帝所为也”。这句话是否可以理解为在当时人们眼中,刻石是只有皇帝才能做的事情呢?如果这样理解,那么“臣翳”的刻石是否有可能如李凯先生所论,其读者并不是人而是神呢?(李凯《“昆仑石刻”的读者是谁?》,《光明日报》2025年8月1日第8版)。这一问题可能值得进一步探讨。

其二,“封其树为五大夫”。秦始皇二十八年(公元前219年),秦始皇第一次“东行郡县”,在泰山封禅时,因一棵大树为其遮蔽暴雨,便封赐这棵大树为“五大夫”。此次东巡的最后一次刻石——“琅琊刻石”上,列名最末的也是“五大夫”,即“五大夫赵婴、五大夫杨樛”。此后便是“徐巿发童男女数千人,入海求仙人”的记载(《史记·秦始皇本纪》,中华书局1982年,第242—247页)。

过去学界认为,二十等爵制中,第九级“五大夫”与第八级“公乘”之间存在重要的分层,通常将五大夫以上称为“官爵”,以下称为“民爵”。然而,杨振红先生依据岳麓秦简和张家山汉简中“受爵者毋过大夫”等规定,指出秦统一时至汉初,民爵的上限为大夫,而民爵上限移至公乘应发生在汉文帝六年左右(杨振红《从新出简牍看二十等爵制的起源、分层发展及其原理——中国古代官僚政治社会构造研究之三》,《史学月刊》2021年第1期)。从这一角度分析,“五大夫”如果并非官爵的最低一等,那么结合“昆仑石刻”中提到的五大夫臣翳,以及与秦始皇封禅、求仙相关的记载,或许可以推测“五大夫”与这些事件之间存在一种特殊的联系。

以上是笔者对“昆仑石刻”与《秦始皇本纪》两个联系的思考,这种联系或许并不恰当。关于“昆仑石刻”的真伪问题,目前存在较大争议。一方面,石刻的发现、文字风格以及记述内容与秦代刻石传统、历史背景均有一定的契合之处,这为其真实性提供了依据。然而,另一方面,也有学者指出,石刻的保存状况、文字的解读以及与历史记载的相契度等方面仍存在一些疑点。例如,石刻的年代鉴定尚未有定论,且部分文字的释读也存在多种可能性。因此,对于“昆仑石刻”的真伪,仍需谨慎对待,不能轻易下定论。我个人的情感倾向,是觉得“昆仑石刻”是秦人有能力也有可能做到的,当然目前的证据尚不足以完全确认其为秦代遗物。

顺带说明的是,许多论者批评相关学者在判断真伪时,多提到如果没有相关专业背景,就谈不上合理的直觉认知,更谈不上准确的判断力,甚至可能形成误导,这种观点是有一定道理的。此外,对于新见材料,引用同时代或者相关可靠文献进行关联比对,仍是一个不可或缺的好方法。正如《左传》如果失去可靠性,“那么不仅现在的东周史会出现很大的空白,而且更重要的是,我们还失去了向上做进一步追溯的起点”(李零《出土发现与古书年代的再认识》,《李零自选集》,广西师范大学出版社1998年,第24页)。同样,司马迁在著述《史记》时也是十分谨慎的,他除了引用较为可靠的材料外,并不轻易引用其他史料,即使是《书经》,他也仅录能看懂的部分,因此其所述史实的可靠性还是较高的。

当然,面对新发现,我们都会有一个持续探索和认知深入的过程。综合判断“昆仑石刻”的真伪相关问题,需要考古学、地质学、历史地理学、文献学、书法学等多学科领域协同合作,相信通过这样的基础工作,最终得出的结论会具有更普遍的说服力。

(作者:杨博,系中国社会科学院大学历史学院教授,中国社会科学院古代史研究所、“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台研究员)

(稿件统筹:李韵、陈雪、王笑妃)君子配资

传金所配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。